洪武十五年(1382),应天府(在今南京)正在举行一场盛大葬礼。当年八月,孝慈高皇后马氏溘然长逝。为了缅怀相濡以沫的结发妻子,朱元璋广集天下僧人,诵经祈福。

诵经祈福场景模拟。来源/影视剧《少年歌行》

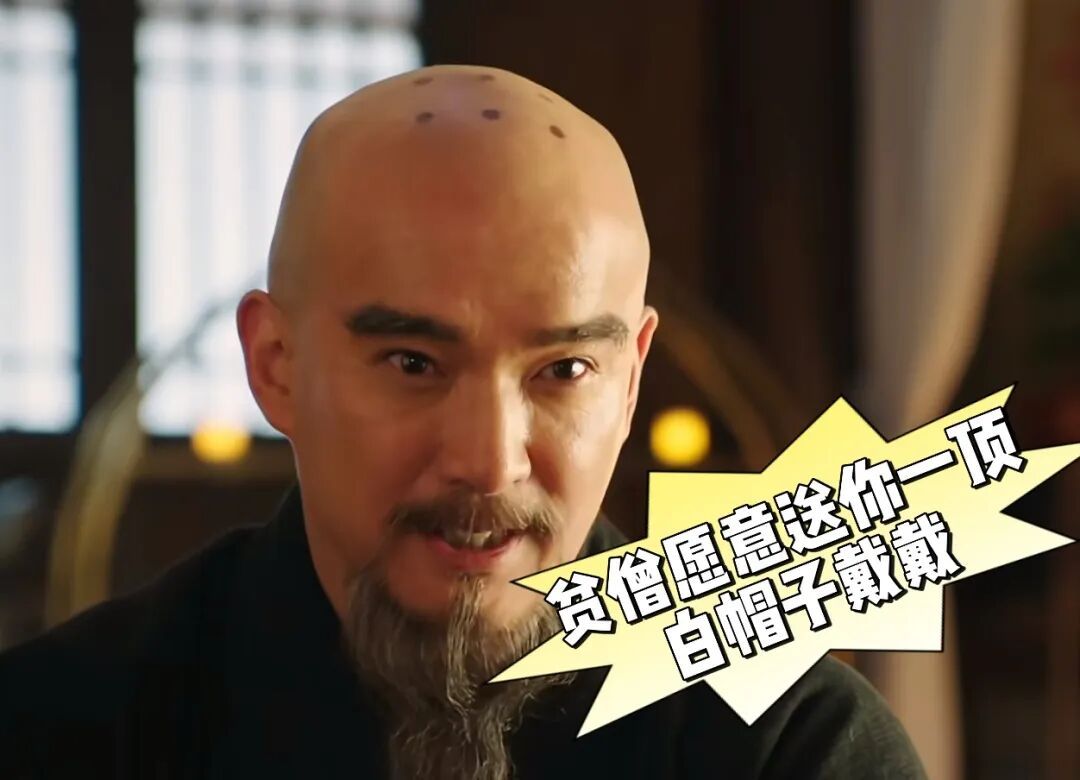

在法事中,一位名叫道衍的和尚,敏锐注意到燕王朱棣气宇轩昂。他快步向前,偷偷对燕王说:“贫僧愿向大王奉上一顶白帽子。”朱棣何等聪明,很快明白道衍话里有话。“白”加“王”乃是一个“皇”字,这个“大逆不道”的和尚,是要帮他坐上皇帝宝座,而这恰恰击中了燕王潜藏的野心。很快,朱棣向父皇请求,带道衍返回自己的封地北平。

国历君自制表情包。来源/影视剧《大明风华》

二十年后,在道衍协助下,朱棣真的打进南京,成为大明朝第三位皇帝。这位和尚也被后人尊为“黑衣宰相”,他还有个更广为人知的名字——姚广孝(1335-1418)。尽管白帽子的故事属于民间传说,但姚广孝确是明初的传奇人物。那么,姚广孝是如何与朱棣结缘,又如何辅佐他成就帝业的呢?

道衍奇缘

姚广孝,初名天禧,法号道衍,字斯道,又号逃虚老人。元顺帝至元元年(1335),姚广孝出生在江浙行省平江路长洲相城里(今苏州市相城区)一个医生世家。祖父名叫姚菊山,“无寸田尺土,生计甚疏”,只好行医为生。姚菊山生有两子,名震之、震卿。姚震卿娶费氏为妻,其长子姚恒“续祖、父箕裘之业”,次子即姚广孝。

广孝“不乐行医”,他虽希望通过读书改变命运,却不得不向贫寒低头,在至正八年(1348)进入妙智庵,成为一名小沙弥。广孝拜宗传为师,得法号曰道衍,并于至正十二年(1352)剃发为僧。此后,他“游学湖海上,读古今圣贤书,研究道理,作为诗文”。

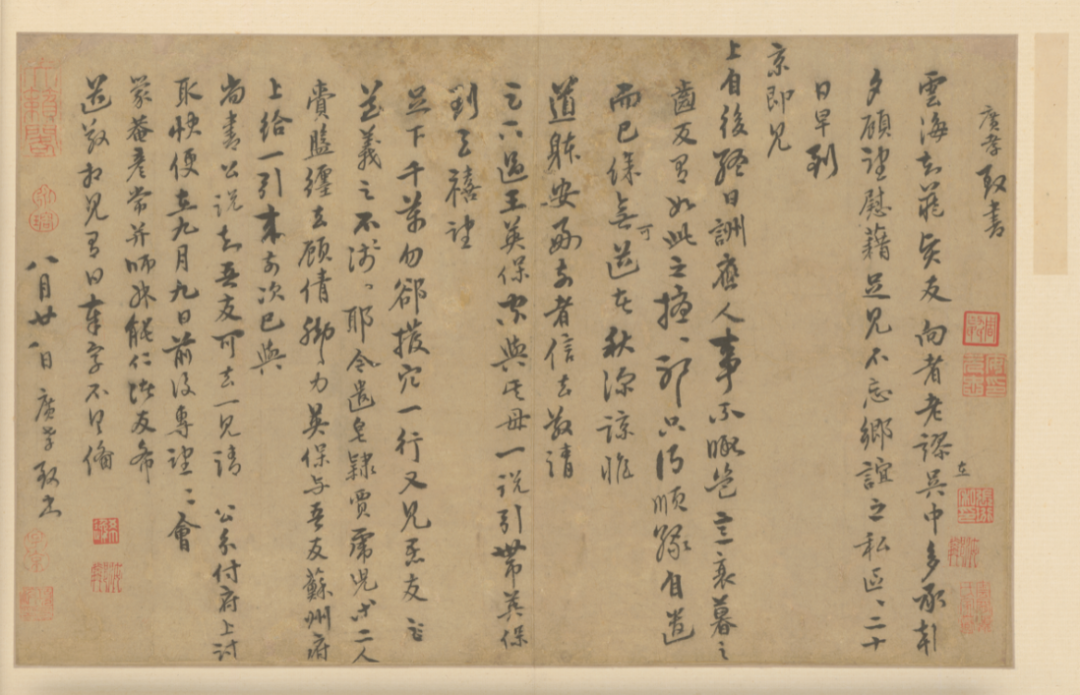

姚广孝行书云海帖册页。来源/故宫博物院

至正二十四年(1364),姚广孝入杭州径山寺,向高僧智及“咨叩禅要”。智及见他“性颇慧,不倦开发”,便命他掌管记录。姚广孝也不负厚望,在佛学上颇有造诣,“往来十余年,尽得旨要,声誉洋洋聿起江海间”。除佛学知识,姚广孝还涉猎儒家、道家,乃至兵家学说。据说,灵应观道士席应真“读书学道,兼通兵家言,尤深于机事”,姚广孝以师事之,尽“得其阴阳术数之学”。此外,他“少嗜学,喜为诗文”,与高启、贝琼、徐良辅、王宾、杨孟载有密切交往,号称“北郭十友”,还受到宋濂、苏伯衡等大儒的赏识。

明朝建立后,朱元璋颇为留意僧人。洪武八年(1375),朱元璋命精通儒学的僧人入仕为官,广孝中礼部试。但他“不愿仕,钦赐僧服还山”,仍随智及研学佛法。或许他深知洪武政坛波谲云诡,稍不留意便会丧命身亡,又或许他认定即使此时出仕,也难受重用联华证券,因而选择继续沉潜。当然,他的雄心壮志并非无人能知。游历嵩山寺时,相面师袁珙便将姚广孝视为异僧,称他“目三角,形如病虎,性必嗜杀,刘秉忠流也”,将其与辅佐元世祖开基立业的刘秉忠相提并论,广孝闻之大喜。

国历君自制表情包。底图来源/影视剧《大明风华》中的姚广孝

洪武十五年(1382),马皇后去世,诸王回京奔丧。朱元璋挑选天下名僧跟随诸王,为马皇后诵经祈福。僧录司左善世宗泐举荐姚广孝,朱元璋于是任命他为北平庆寿寺住持,辅佐燕王朱棣。洪武后期,开国元勋渐次诛绝,分封于边塞的藩王成为国家柱石,朱棣亦在讨伐北元的战争中崭露头角,并萌生出对皇位的觊觎之心。此时,姚广孝“出入府中,迹甚密,时时屏人语”,开始为其出谋划策。

姚广孝劝谏朱棣影视画面。来源/影视剧《大明风华》

靖难首席

洪武三十一年(1398),明太祖朱元璋去世,皇太孙朱允炆即位,改年号建文。为消除藩王的威胁,建文帝连削齐、楚、湘、代、岷数王,天下震动。次年六月,燕王朱棣以“奉天靖难”为旗号,发动叛乱。经过四年苦战,燕军攻破应天,建文帝不知所踪。期间,姚广孝成为朱棣首席谋臣,立下汗马功劳。

其实,在削藩之初,朱棣对起事并没有十足把握。建文帝是君,燕王是臣,建文帝掌握全国兵马,燕王仅有王府护卫。如果举兵,从伦理上说是以下犯上,从实力上说是以弱搏强。何况,元末大乱结束刚刚三十年,建文帝秉性仁厚,一改太祖刚猛的治国政策,宽待百姓,舒缓民力,被削去的藩王也并非无辜。不管怎么看,此时叛乱都是死路一条。面对多次劝自己举兵的姚广孝,朱棣曾长叹“民心向彼,奈何”,姚广孝却说“臣知天道,何论民心”,意思是天命在于燕王,即便建文帝有民心支持,也无法违逆天意。

建文元年(1399)六月,燕府护卫百户倪谅告变,建文帝密敕北平都指挥佥事张信等人捉拿燕王,张信却将密敕交与朱棣。朱棣闻之大惊,紧急召见姚广孝商量对策。姚广孝安慰朱棣说“天之所与,谁能废之”。当朱棣决心举兵时,突然袭来一阵大风雨,吹落王府檐瓦。朱棣颜色大变,姚广孝却说此乃大祥之兆,“飞龙在天,从以风雨。瓦堕,将易黄也”,意思是上天要将王府檐瓦换成皇宫才能使用的黄瓦。朱棣方转忧为喜,继续筹备起事。燕军誓师祭旗时,再度袭来大风雨,人心浮动。姚广孝又说“飞龙在天,风雨从之,元吉”,将暴风骤雨解释成真龙将现之兆。全军将士因而欢欣鼓舞,士气高昂。

靖难期间,朱棣征战在外,姚广孝则受命辅佐世子朱高炽镇守北平,保障大本营的安全。建文元年(1399)八月,李景隆率五十万大军伐燕,直逼北平。由于兵力悬殊,朱棣不得不率主力在外机动。李景隆大军遂全力围攻北平,一度杀入彰义门内。即使是燕王妃徐氏,也亲率妇女登城投掷瓦石,抵抗朝廷军进攻。姚广孝与郭资等人日夜守御,抚辑军士百姓。在他指挥下,燕军一面设伏截杀攻入城中的朝廷军,一面趁夜缒死士下城,偷袭朝廷军营寨,又举火鸣炮,使其不得休息。后来,朱棣率主力回援,“内外合击,斩首无算”,李景隆惨败于郑村坝,被迫撤围而走。

靖难之役影视画面。来源/影视剧《大明风华》

建文二年(1400)八月,燕军围攻济南。山东参政铁铉、参将盛庸拼死固守,甚至在城楼上挂起明太祖画像,抵抗燕军炮击。加之济南城高池深,利于防守,燕军围攻三月有余而不能破城。正当朱棣孤注一掷,准备死磕到底时,姚广孝察觉到朝廷正在调集兵马北上驰援。燕军士气受挫,粮草不济,如若受到两面夹击必然毫无胜算,遂向朱棣谏言:“师老矣,请暂还北平,以图后举。”这番话也将“上头”的朱棣拉回现实,燕军遂迅速撤退,脱离困境。

同年底联华证券,建文帝以盛庸为主帅,讨伐朱棣。十二月,两军大战于东昌,盛庸以火枪、毒弩结阵,大败燕军,燕军大将张玉战死,朱棣也险些命丧疆场。东昌之战是靖难以来朝廷方面第一场大捷,建文帝甚至为此告祭太庙。燕军大败后,朱棣本人意志消沉,无心再战。姚广孝却“力趣之”,在不到一个月的时间里催促重新出兵。他深知,燕军战败固然人心沮丧,但哀兵必胜,若能将愤懑之气转为报复之志,则可改变战场上的不利态势。如果因此畏战,必然士气消沉,一蹶不振,则“靖难大业”终将付之流水。果然,朱棣出师后,连败朝廷军,燕军很快摆脱了东昌之役的心理阴影。

其实,四年靖难战争的主要战场仍未突破华北平原。尽管燕军屡战屡胜,但北平和应天(当时的明朝都城,今南京)毕竟实力悬殊,而长期围绕河北、山东的拉锯战,只能将燕王与朝廷的差距越拉越大。建文三年(1401)底,一批遭到建文帝罢黜的宦官变节投奔北平,为朱棣带来了“京师空虚可取”的情报。姚广孝听后,力劝朱棣“毋下城邑,疾趋京师。京师单弱,势必举”。朱棣遂避实击虚,不再拘泥山东、河北一城一池的得失,而是率军直扑应天,在淝河、灵璧一带大破朝廷军。燕军自瓜州渡江,进围应天。次年六月,谷王朱橞、曹国公李景隆开金川门迎降,建文帝在一场大火后不知所踪,靖难之役遂以燕王朱棣的胜利而告终。

朱棣画像。来源/故宫博物院

清修《明史》曾高度评价姚广孝在靖难之役中的作用,称:“帝在藩邸,所接皆武人,独道衍定策起兵。及帝转战山东、河北,在军三年,或旋或否,战守机事,皆决于道衍。道衍未尝临战阵,然帝用兵有天下,道衍力为多,论功以为第一。”

黑衣宰相

朱棣即位后,封赏靖难元勋。姚广孝“乐于优游,无心荣显”,拒绝了高官厚禄,仅愿做区区六品的僧录司左善世。或许,作为一名权谋家,他同样担心“飞鸟尽,良弓藏”的悲剧。但朱棣并未如此薄情,反在永乐二年(1404)四月,任命姚广孝为太子少师,且尊重姚广孝意志,不强迫他蓄发还俗。太子少师乃东宫属官,位列三孤之首。在明初,三公、三孤只是一种荣誉称号,而姚广孝却“不兼它官,不领他职”,属于“真任”,这充分反映出朱棣对姚广孝的感激与信任。此后,在永乐朝堂上出现了一种奇妙现象,姚广孝上朝时穿戴冠服,与百官无异,退朝后又换上僧衣,常居寺院,因此被后人誉为“黑衣宰相”。

明人画姚广孝像轴。来源/故宫博物院

作为心腹重臣,姚广孝也深度参与了永乐朝政。永乐初年,朱棣册长子朱高炽为太子,不久后又册高炽之子瞻基为皇长孙,姚广孝则受命辅导皇太子、皇长孙。在经筵讲习上,他不拘章句文辞之学,而是纵论孝悌仁义之道、帝王经纶之策,高炽父子不负众望,缔造了仁宣盛世。永乐年间,朱棣数次北征蒙古,常驻北平,遂命姚广孝辅佐太子朱高炽于南京监国,姚广孝的尽心辅佐,不仅保障了后方的安定,更支援了朱棣的北征事业。

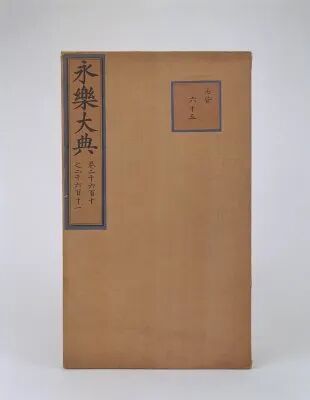

为洗脱叛乱罪名,朱棣即位后致力于塑造圣君形象,开展了一系列文化工程。永乐元年(1403),朱棣命翰林侍读学士解缙编纂一部大型类书,要求备载“天下古今事物”,群分类聚,以韵为统,“庶几考察之便,如探囊取物”。一年后,此书编成,赐名《文献大成》。但朱棣很快发现,《文献大成》不仅在内容上多有未备,且过于偏袒儒学,对佛道及诸子百家学说多有批评之语。因此,朱棣遂改命姚广孝、刘季箎、解缙动员两千余人重新编纂,至永乐五年(1407)十一月成书,这就是著名的《永乐大典》。

《永乐大典》影印本。来源/故宫博物院

在历史编纂上,姚广孝也为朱棣立下汗马功劳。建文帝即位后便为朱元璋修纂了《明太祖实录》,记述太祖创业治国的丰功伟绩。这部实录如实记录了诸藩顽劣不臣事迹,自然不能为朱棣所容。因此,朱棣登基不过四个月,就命曹国公李景隆等人重修《太祖实录》。但作为建文旧臣,李景隆饱受朱棣猜疑。李景隆倒台后,这部重修的实录同样遭到否定,被指责“心术不正,又成于急促,未极精详”。永乐七年(1409),朱棣再度下令重修《太祖实录》,并在永乐九年(1411)十月,任命姚广孝、夏原吉为监修官。永乐十六年(1418)五月,夏元吉进呈《明太祖实录》,而姚广孝却于两个月前撒手人寰,可谓为朱棣的江山耗尽了最后一滴心血。对这部新修的《太祖实录》,朱棣“批阅良久,嘉奖再四”。

国历君自制朱棣表情包。底图来源/影视剧《大明风华》

除此之外,姚广孝还做了诸多善事。他先后向朱棣推荐袁珙、夏元吉、赵友同、王达数人,还曾苦心劝谏靖难成功后不要伤害方孝孺,否则“天下读书种子绝矣”。可惜朱棣并未听从谏言,怒杀方孝孺全族。永乐二年(1404),苏、松、嘉、湖、杭遭遇水灾,姚广孝返乡赈济。时值酷暑,他不惮炎热,亲下乡里,“督州县急发米赈济,思人之饥,犹己饥之”,还将朱棣赏赐的钱财布帛分给亲族旧邻。作为一名僧人,他以左善世的身份护持佛教,还多次讲经说法,抄传《道余录》,撰《佛法不可灭论》等。

“永乐”款铜镀金弥勒像。来源/故宫博物院

永乐十六年(1418),姚广孝病重,朱棣多次前往庆寿寺探望,亲问后事。临终之际,姚广孝说“出家人复何所恋”,端坐而逝,结束了传奇的一生。广孝死后,朱棣为其辍朝两日,追封荣国公,赐谥“恭靖”,又建塔于西山,安置遗骨。八月,朱棣御撰神道碑文,赞扬他“德全始终,行通神明。功存社稷,泽被后世”。

于建文朝廷而言,姚广孝煽动朱棣造反,不仅造成了皇族手足相残、同室操戈的悲剧,也是对曾经赏识、提拔他的明太祖的背叛。但于朱棣而言,姚广孝帮助他实现了政治抱负,更为他的江山鞠躬尽瘁,姚广孝的政治理念也深刻影响了明朝后来的历史发展。二百年后,李贽忆及永乐史事,由衷赞叹曰:

“我国家二百余年以来,休养生息,遂至今日,士安于饱暖,人忘其战争,皆我成祖文皇帝与姚少师之力也。”

鲜红釉盘,明永乐。来源/故宫博物院

参考文献:

1.《明实录》,北京:中华书局,2016年。

2.(清)张廷玉等:《明史》,北京:中华书局,1974年。

3.彭勇:《姚广孝,披着袈裟的政治家》,《环球人物》2006年第15期。

4.叶语:《试论姚广孝在“靖难之役”中的作用》,《北京历史文化研究》2007年第1期。

5.何孝荣:《论姚广孝与“新明朝”的建立》,《史学集刊》2019年第3期。

6.何孝荣、侯振龙:《从功臣到“祸首”:明清时期姚广孝形象的变迁》联华证券,《南开学报》(哲学社会科学版)2022年第4期。

旗开网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。